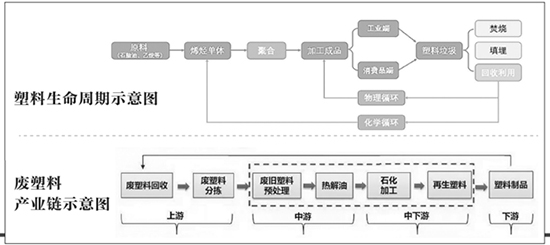

塑料是世界上最重要、应用最广泛的材料之一。从工业生产到衣食住行,塑料制品的应用已深入人们生活的方方面面。目前,废塑料化学循环占比较低,尚处于产业发展的初级阶段,但其具有保护环境、节约资源、助力塑料行业可持续发展及有益补充物理回收等特点,具有大规模发展潜能。我国需加快推出废塑料化学循环配套政策和标准体系、推进低值废塑料回收基础设施建设、积极参与和废塑料化学循环认证相关的可持续认证体系建设,以实现低值废塑料污染有效治理和资源化利用。

一、废塑料化学循环将发挥越来越重要的作用

废塑料化学循环在保护环境、节约石油资源、促进塑料行业可持续发展、有益补充物理回收以更好地满足废塑料再生料数量和质量需求等方面将发挥重大作用。

经合组织(OECD)2022年发布的《全球塑料展望》,以2019年为基准对2060年前的废塑料处理情况进行展望。其中2019年,全球产生的废塑料中,只有9%被物理回收后利用、19%被焚烧、50%被填埋、22%被丢弃。OECD预计,2060年全球废塑料回收率仅能提高到17%,焚烧和填埋仍将占较大比例。目前,废塑料的主要处理方式不能满足环境保护的要求。填埋会占用大量土地,产生渗滤液,污染土壤和地下水。焚烧则需温度始终控制在850摄氏度以上,才能保证排放达标,成本较高且会产生大量碳排放。随着全球塑料治理和终止废塑料污染呼声的日益高涨,具有大规模处理低值废塑料能力的废塑料化学循环,将发挥越来越重要的作用。

发展废塑料化学循环是资源节约的重要举措。按我国目前每年废塑料产生量6000万吨估算,被焚烧或填埋的废塑料约4300万吨,生产这些塑料需要消耗7600万吨优质原油,而我国原油对外依存度高达70%以上。通过化学循环进行废塑料高值化利用,可进一步节约石油资源。若2035年我国废塑料物理回收率达30%,废塑料化学循环利用率也达30%,则当年可节约石油资源约1.08亿吨。此外,我国填埋场还有近10亿吨废塑料。

发展废塑料化学循环还可助力塑料行业可持续发展。目前,全球禁塑、限塑令陆续颁布,旨在从源头降低废塑料产出,多家品牌方也宣布了降塑目标。2023年12月版的《新塑料经济全球承诺》中,有89个品牌方明确了原生塑料使用量降低的目标,经计算发现其塑料用量总体将降低约20%。大力发展废塑料化学循环,将有可能不再引发全球范围更广泛的禁塑、限塑问题,使塑料行业获得可持续发展机遇。

此外,目前及未来的一段时间,市场对消费后再生塑料(PCR)有一定的需求,仅靠物理回收很难满足,需要化学循环进行补充。国外机构预计,按照目前的进展速度,到2050年全球物理回收可能只满足需求的14%,最高只能达到22%的水平。此外,物理循环一般对废塑料降级使用,不仅难以满足品牌方对再生塑料质量的要求,而且在多次循环后将不再具有物理回收价值,只能进行焚烧或填埋处理。而化学循环可处理这类低值废塑料,且产品可达到原生塑料质量要求。

二、我国废塑料化学循环尚处于探索和起步阶段

我国废塑料物理循环利用水平已处于世界前列,但化学循环产业尚处于探索和起步阶段。由于我国缺少更有效的政策推动和品牌方承诺,同时各项标准体系尚未建立,尚不能刺激品牌方市场对PCR等产品的需求。化学循环技术尽管有研发,但一般处于中试阶段或示范阶段。相关产业尚未起步,多方处于观望状态。

政策推动

截至目前,我国没有推出强制性PCR含量的目标要求,仅有一些指导性文件出台。我国出台的一些主要指导性文件如下:2021年工业和信息化部印发《“十四五”工业绿色发展规划》,首次在国家层面提出鼓励开展废塑料化学循环利用及推进低值废塑料热裂解技术推广应用;2023年10月10日,国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、生态环境部联合发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》指出,要鼓励有条件的企业探索废塑料等废弃有机物与原油耦合加工,鼓励重点开发废塑料低能耗热解与净化预处理技术,开发低碳排放的废塑料热解油深加工成套技术,加快废塑料化学循环工程试点示范。在技术标准方面,2022年生态环境部发布了新的《废塑料污染控制技术规范(HJ364—2022)》,对废塑料再生明确提出污染防治要求。在财税方面,废塑料加工也有一定的优惠,如塑料化学再生产物的增值税退税比例为70%,废旧农膜再生产品享受100%退税。

尽管国家层面鼓励发展废塑料化学循环技术,但各项细节还需落实。如废塑料化学循环项目的性质认定、审批及税收优惠受益方等。政策的不确定性导致企业多处于观望状态。如增值税退税优惠一项,要求产品原料70%以上来自废塑料才可享受,但对于废塑料化学再生的产品是热解油还是再生塑料,目前还没有统一的认定标准,且废塑料热解油最有可能采用掺炼模式进行加工,一般掺炼比例为5%~10%,其产品中的废塑料来源难以达到70%的税收优惠门槛。此外,低值废塑料资源的稳定供应体系及基础设施的建立,需要配套支持和补贴政策。具体来讲,我国目前没有针对低值废塑料的回收体系,大量低值废塑料,如生活垃圾中的低值废塑料,主要用于焚烧发电,若将其用于化学循环,不仅涉及利益相关方的权益平衡,而且涉及价格体系制定、回收体系建设和分选建厂审批等一系列问题,都需要出台相关政策加以指引。

品牌方目标承诺

在产业链建设初期,品牌方对PCR的需求十分重要。我国目前对塑料制品中再生塑料的添加比例并没有强制性要求,无法促进国内品牌商对PCR等产品的需求。据了解,截至2022年底,我国仅有两家品牌方签署承诺,2025年PCR含量目标分别为20%和5%。

品牌方对PCR等产品含量目标的承诺,对刺激PCR等产品的市场需求、提振生产商投资信心十分重要。尽管国内目前缺少品牌方承诺,但已有国外品牌方关注我国的废塑料化学回收。此外,欧盟推出的《包装和包装废弃物法规》规定,欧盟以外的第三国向欧盟出口的产品,包装要满足欧盟的PCR最低含量要求。由此判断,我国即便没有强制性PCR含量标准推动,相关企业也会在欧盟等政策标准的推动下使用一定量的PCR,对国内市场需求起到一定刺激作用,但具体发挥的作用受政策影响较大。

技术支持和生产方

我国废塑料化学循环技术尚未在国内完成工业示范,导致难以配套建立相应的政策和标准体系,继而影响相关项目的顺利推进。霍尼韦尔等国际公司已积极在我国进行技术授权。

认证体系

我国目前尚未建立起可用于废塑料化学循环产品的可持续性认证体系,尚不能支撑废塑料化学循环所生产PCR等的国内认证,只能申请国外认证。如申请ISCCPLUS(ISCC是国际可持续发展和碳认证体系,ISCCPLUS是ISCC认证体系中的一个自愿性第三方认证体系,验证废弃物源在质量平衡方面的可追溯性)认证等以质量平衡为基础对废塑料化学循环产品进行认证的体系,需要选择经其认可的第三方认证公司。

认证是废塑料化学循环产品可以享受政策优惠、税收和碳税补贴等的前提条件,对促进废塑料化学循环产业链的形成和健康发展有重要意义。

此外,不同的认证体系对废塑料化学循环产品范围的界定存在差别,如对所生产燃料和乙烯、芳烃等非燃料产品的认定是不同的。有的认证体系认为仅有非燃料可以被认定为化学循环的再生产品;有的认为燃料也具有可持续性。因此,鉴于我国适合化学循环的废塑料体量和塑料治理的紧迫性,应尽快推动并积极参与制定符合国情的可持续性认证体系,以推动低值废塑料尽快实现高值化利用。

三、知识链接

治理废塑料的必要性

塑料应用广泛,但其废弃物若未得到妥善处理,既带来巨大的环境问题,也造成石油资源的浪费。废塑料污染治理方式主要有物理回收、填埋和焚烧等。其中,全球废塑料物理回收占比约为15%,物理回收已经建立起完整的产业链,但大多是降级使用,产品质量较原生塑料差,且应用领域受到一定限制。没有物理回收价值的废塑料一般只能被送入填埋场或焚烧厂处理,但都会带来其他形式的环境问题。现有废塑料回用技术不足以支撑塑料循环经济的形成和发展,低值废塑料高效、大规模回收利用技术亟待开发。

废塑料循环利用的主要方式

物理回收:指基本不破坏塑料的高分子结构,将废旧塑料经过清洗、破碎后直接加工,产出的塑料通常降级使用,应用受限,且塑料经过多次物理回收后性能大幅降低,只能焚烧或填埋。

化学循环:将塑料中的高分子碳链转化为小分子,用于生产燃油、化工产品,实现“从石油中来,再回到石油中去”,也可以重新用于生产塑料,实现“从塑料到塑料”的闭环。本文提到的化学循环不局限于从塑料到塑料的过程,也涉及从废塑料到可持续航空燃料等的过程。

废塑料化学循环发展情况和前景

废塑料化学循环可处理物理回收不能处理的低值废塑料,减少填埋和焚烧,进而减少污染、节约资源,将废塑料“危机”变成“机遇”,具有促进塑料循环经济形成和发展的巨大潜能。无论从回收能力还是从环境效益来看,化学循环都是塑料可持续循环利用的重要途径之一。麦肯锡咨询公司统计,2016年全球废塑料化学循环总量在废塑料处理中占比不足1%。预计2020~2024年,化学循环的废塑料量将年均增长14.8%。目前,全球及我国废塑料化学循环产业刚刚起步,尤其是我国废塑料化学循环产业链尚待建立,产业链构成要素和可持续发展模式有待探索和研究。

四、需多方推动废塑料化学循环产业链建设

目前,废塑料化学循环占比较低,但随着各类旨在减缓甚至终止废塑料污染的法规不断推出、PCR需求不断增加、消费者认知的不断提升,势必会推动废塑料化学循环技术进步和产业发展。

全球废塑料化学循环尚处于产业前期,欧美等地的废塑料化学循环产业链雏形正在显现。产业初期的推动力主要来自政策,如PCR含量目标要求等。产业链形成的要素主要包括政府部门制定强制性PCR含量目标等刺激市场形成,并提供税收优惠等政策支持;品牌方制定PCR目标承诺,形成市场需求;技术供应商及石化企业参与,进行PCR的研发和生产,提供市场供应;PCR等产品的可持续性认证,为品牌商履约、生产商获得绿色溢价提供支持。总之,废塑料化学循环产业链建设初期,建立或刺激品牌商、政府及普通消费者对PCR等的需求是最重要一环,技术供应商和石化企业参与、配套相关认证体系等是实现PCR等产品生产和可持续供应必不可少的保障。

国内废塑料化学循环产业尚处于起步阶段,诸多流程未打通,技术开发商相对较少且多处于示范阶段,尚不能有效指引相关政策、标准和认证体系的建立,需加快推进国内技术研发和示范项目的建设,积极探索低值废塑料资源的稳定获取途径。同时,还需密切跟踪国际废塑料污染治理法规进展和国外重点示范项目的运行情况。行业参与者应在充分结合国情的基础上,共同探讨、深入分析,从政策支持、消费推动、技术保障和产业化应用、标准和认证体系建设等方面互相配合,积极推动国内废塑料化学循环产业链的建设和发展。

中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会

江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局

北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会

电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482

会员服务部:025-86918841

信息部:025-86910067

传真:025-83755381

邮箱:jshghyxh@163.com

邮编:210019

地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼

增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130

备案号:苏ICP备13033418号-1 “坚决打赢禁毒人民战争”专栏—法律法规