化工材料是指在化学化工过程中应用或通过化学化工过程所生产的材料。化工新材料是指在化学化工研发、制备和应用过程中,有新结构、新方法、新性能指标、新应用的化工材料,是国民经济基础性产业。化工新材料应用领域门类繁多,大多都涉及到高技术领域,如化学储能材料、光电转换材料、光催化材料、电子材料、汽车高铁用材料、航空航天用材料、先进复合材料、高性能功能性涂料和粘合剂等。为适应我国新兴产业和高技术产业的发展,化工新材料科技和产业的发展速度也较快。据《中国石化报》报道,2023年我国化工新材料消费达4175万吨,这些新材料的研发与应用,对于支持我国先进制造业的发展,提升产品的附加值,具有重要的意义。

国家能源局网站公布的数据显示:截至2023年底,我国电力工业中太阳能发电装机量占总发电装机量的20.8%,风力发电装机量占总装机量的15.1%,风电和光伏发电量已经占国家发电总装机量的1/3以上,风和光发电总量已经超过了城乡居民生活用电量。硅基光伏发电技术较为成熟,其成本也已经较低。近年来,钙钛矿太阳能电池技术快速发展,稳态能量转换效率约达26%。有机聚合物太阳能电池具备柔性和轻质特点,但是聚合物光伏材料价格仍较贵。可喜的是陕西师范大学王晓晨教授团队联合橙子(辽宁)材料科技有限公司,将需要十余步合成的聚合物光伏材料(X1)简化到五步,并实现了产业化。光电转化效率达到18%以上,成本降低70%以上,使聚合物基光伏大规模商业化变为可能。在风电领域,吉林化纤的高模量碳纤维在风电叶片领域占据了重要市场份额,上海石化成功研制出48K大丝束碳纤维,填补了国内空白,产品在风电叶片制备中有应用优势。

风电和光电由于能源来源的间歇性,上网比例的有限制性,需要配套储能电站。化学储能无疑是主要储能方式之一,主要是锂离子电池储能,其材料和电芯制造技术达国际领先水平。国家能源局批准建设的第一个大型液流电池化学储能国家示范项目——大连液流电池储能调峰电站顺利并网,完成整套启动试验。2024年11月工信部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)》的意见指出:引导上下游稳定预期,完善配套体系,支持产业链上下游企业加强供需对接,推动形成产业链融通发展的协同联动机制。无疑给储能业吹来健康发展的东风。

光催化材料与光催化反应:在光催化材料存在下,光能促进某些化学反应发生,目前主要集中在光催化降解有机物实现废弃有机物的无害化处理,苏州大学路建美团队合成多种特殊结构光催化材料应用于工业有机废气处理,取得了良好的经济和社会效益。

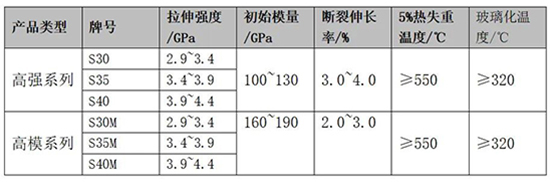

高性能有机纤维是国民经济建设的关键材料,广泛应用于航空航天、电子、电力、高铁等领域。目前,对于芳纶纤维、聚对苯撑苯并二恶唑(PBO)纤维等材料,我国是紧跟美日欧等国发展,产品基本满足使用;在高强高模聚酰亚胺(PI)纤维制造技术方面,北京化工大学武德珍团队与江苏先诺新材料有限公司合作,2024年建成700吨/年生产装置,生产高强3个牌号,高模3个牌号PI纤维,制备技术和产品指标处于国际领先地位。产品牌号及性能见表1。

表 1 2024年我国部分高强高模PI纤维产品牌号及性能

高性能涂料领域:涂料是给制造业制成品穿衣戴帽的产品,据报道,2024年1—9月我国涂料总产量2639.8万吨,与去年同期持平。由于新质生产力的发展,比如风电、储能电池、微电子产业、高铁等领域的发展,也带动涂料往这些产业的跟进发展。环保涂料仍是涂料界的重要话题。水性涂料、光固化涂料、无溶剂涂料和粉末涂料等环境友好型涂料得到了长足发展。北京化工大学李效玉团队研发的聚醚型超支化环氧树脂,以其低黏度和高官能度,应用在无溶剂环氧树脂防腐涂料制备中具有十分明显的优势,超支化环氧树脂改性无溶剂环氧树脂防腐涂料具有低黏度特性,黏度小于2PažS,可以室温使用混气喷枪喷涂清漆和色漆薄涂层(50~60μm),涂层的冲击韧性为100cm,耐中性盐雾性能大于2000h,耐10%硫酸水液大于960h。

高性能粘合剂行业:从胶粘剂各品种的统计数据来看,由于光伏产业的发展,光伏用的有机硅密封胶、热熔胶膜和反应型热熔胶膜需求量增长,2023年有机硅类胶粘剂增长率高达13.7%,乙烯-乙酸乙酯共聚物(EVA)树脂类热熔胶增长率为13.4%,聚烯烃热熔胶增长率为11.1%。用于消费电子、锂电池、新能源汽车、家用电器等领域的双面胶带、标签及广告贴、保护膜等的发展,使丙烯酸酯类胶粘剂增长率为8.3%。在微电子行业用高性能胶粘剂方面仍处于跟进研究阶段。

《化工新型材料》杂志是中国化工学会化工新材料专委会的会刊,专委会与《化工新型材料》编辑部协作,从2024年起,每年组织专委会专家编写我国当年化工新材料科技和产业进展情况,供广大读者参考。

1. 2024年化学储能及储能材料进展

为落实“双碳”目标,2024年,我国风能、太阳能发电新增装机容量将超过3亿千瓦,累计装机容量将超过13.5亿千瓦。随着能源结构由化石能源向新型能源体系调整,而风能、太阳能等可再生能源存在间接性能源特性,具有不连续、不稳定、不可控等劣势。为保证电力系统的稳定运行,2024年新型储能电站的装机大幅度增加,新增电化学储能装机功率预计会达到30亿千瓦。预计锂离子电池的占比将超过95%。锂离子电池材料和电芯制造技术我国已处于国际领先水平。

2024年,固态锂离子电池(SSLB)材料的研发,特别是在提升能量密度、功率密度和循环寿命等方面都取得了进展。新材料和结构设计的突破正逐步解决限制SSLB广泛应用的瓶颈问题。

正极材料方面,铁基卤化物正极材料表现出比传统氧化物正极材料更好的界面兼容性和价格优势。FeCl3正极材料与LiFePO4的能量密度相近,LiFeCl3正极材料在具有高离子导的同时具备多电子转移能力,电极层面的能量密度为传统氧化物正极材料的1.5倍。此外,均质化正极材料Li1.75Ti2(Ge0.25P0.75S3.8Se0.2)3实现了正极层面全电化学活性化,使其具备20000圈以上的循环寿命。

固态电解质方面,氯化物材料Li2.9In0.75Zr0.1Sc0.05Er0.05Y0.05Cl6通过高熵策略实现高离子导(2mS/cm)和高氧化稳定性(4.6V vs. Li+/Li)。氮氧卤化物材料0.5LiOH-Li7N2I实现了对锂金属负极的兼容。低成本铝基卤氧化物材料仅利用反应放热自发进行合成反应达到mS/cm级别的离子电导率。固态锂电池器件方面,多家企业已实现10Ah级固态电池器件的试制。

可再生能源在能源结构中的比例大幅度增加,本征安全、大规模、长寿命、长时储能的钒液流电池储能技术得到了广泛的关注。其新增装机容量将从2023年的50兆瓦/210兆瓦时增加到2024年的800兆瓦/3400兆瓦时。

钒液流电池的关键材料主要包括:电解液、双极板、离子交换(传导)膜及电极材料。钒液流电池电解液的储能介质,对4h储能系统电解液的成本占系统总成本的50%以上。电解液的原料是氧化钒,氧化钒的来源主要是钒钛磁铁矿炼钢的副产品、石煤提钒和废催化剂提钒。2024年钒钛磁铁矿炼钢企业都加大了氧化钒的产能。电解液生产工艺不断创新,由原来的高纯五氧化二钒生产电解液工艺,转为由提纯的钒离子溶液直接制造电解液的工艺。降低了电解液的成本。2024年我国电解液的产能约为20万立方米。

在液流电池用电极材料方面,电极用聚丙烯腈预氧毡的生产主要依靠在中国国内建厂的外资企业,碳化、石墨化生产实现了完全国产化。2024年电极的产量大幅度提高,达到年产400万平方米,可满足液流电池电堆生产的需要。

液流电池用双极板主要为碳塑复合双极板和膨胀石墨双极板两大类,2024年我国液流电池用双极板的产量完全满足了液流电池电堆生产的需要。

液流电池用离子交换(传导)膜材料主要分为全氟磺酸离子交换膜和非氟离子传导膜两大类。2024年,实现了全氟磺酸树脂的国产批量化生产,国产的全氟磺酸离子交换膜的产量基本满足国内液流电池电堆的需要。可焊接的复合非氟离子传导膜实现了小批量的生产。

在钠离子电池铁系复合聚阴离子型正极材料领域,开发出高比能、高可逆铁系复合磷酸盐系正极材料,组装的扣式电池可以满足0.1C下克容量为121.8mAh/g,放电中压为3.26V,首效为95.4%;组装的Ah级软包电池电芯比能量超过120Wh/kg,1C能量效率超过90%,1C循环1000次容量保持率超过90%。在碳基负极材料方面,开发出具有丰富闭孔结构的系列碳基负极材料,所研制的碳基负极材料具有低成本、储钠容量高和动力学快的优势。并实现了碳基负极的小试放大制备。组装的扣式电池,首次库仑效率为91.5%,0.1C可逆克容量大于340mAh/g,5C可逆克容量大于200mAh/g,150圈循环后容量保持率为98%;组装的软包电池,0.1C可逆克容量大于310mAh/g,5C容量保持率大于200mAh/g。

2. 2024年光伏材料技术与产业进展

发展光伏技术是推动可再生能源利用的重要举措。随着“双碳”目标的深入推进,分布式光伏在能源转型中扮演着日益重要的角色。为弥补传统硅晶电池的局限性,聚合物、钙钛矿太阳电池等新兴薄膜光伏技术应运而生。这些技术凭借高弱光效率、柔性、加工工艺简单等独特优势,极大地拓展了光伏应用场景,使其能够融入城市基础设施和消费电子领域,如光伏建筑一体化、车载光伏、室内光伏及便携式可穿戴设备等。近年来,这些技术在能量转换效率和大规模制造技术方面取得了显著进展,这对于提升其竞争力并迈向商业化至关重要。

与硅晶电池不同,有机太阳电池具备柔性、轻质和可溶液加工等特点,在可穿戴设备和透明光伏器件等领域展现出广阔的应用潜力,也是全球新兴光伏技术布局的重要技术方向之一。近年来,中国研究人员通过设计窄带隙类小分子受体(如ITIC和Y6),克服了富勒烯受体的局限性,推动了这一领域的快速发展。在器件制备中,为实现接近Shockley–Queisser(S-Q)极限性能,需要通过分子设计和器件工程降低能量损失、并优化纳米结构,以提升开路电压、增强光电转换效率。近期,研究人员成功制备了高效三元器件,实验室小面积器件效率超过20%,模组器件效率达到18%,展示出良好的商业化前景。然而,当前领域发展仍面临若干关键挑战,包括:低成本、高性能有机光伏材料的规模化制备;针对特定应用场景的大面积功能器件和组件的制备技术与工艺突破。

钙钛矿太阳能电池利用有机金属卤化物钙钛矿材料作为吸光层。近年来,该技术快速发展,单结钙钛矿电池的能量转换效率从2009年的3.8%提升至2024年的认证稳态效率26.7%。当前,钙钛矿电池面临的主要挑战,包括:材料稳定性不足,卤化物钙钛矿在紫外光照、潮湿、热辐射、氧气等环境下易分解,影响器件寿命;界面缺陷问题,溶液法制备的多晶钙钛矿薄膜存在大量表界面缺陷,导致离子迁移加速材料老化,并引发非辐射电荷复合,限制光伏性能。

钙钛矿电池的理论光电转换效率可达33%,并可通过叠层技术提升。钙钛矿与晶硅叠层电池的极限效率高达43%,远超单结太阳电池的S-Q极限效率(33.7%)。目前,单结晶硅电池效率难突破30%。2024年,隆基绿能通过优化电子传输层沉积工艺、引入高效缺陷钝化材料、设计高质量界面钝化结构,实现了晶硅-钙钛矿叠层电池的突破性进展。经欧洲权威机构认证,该电池的光电转换效率达34.6%,刷新了此前的世界纪录(33.9%)。该叠层技术与现有晶硅电池工艺兼容,具备升级现有太阳电池技术的潜力。相比其他类型的叠层太阳能电池,钙钛矿/有机叠层电池作为新兴技术备受关注。其设计采用宽带隙钙钛矿材料作为顶电池吸收短波长光,窄带隙有机活性层作为底电池吸收近红外长波长光,从而显著拓宽太阳光谱利用范围并降低能量损失。这种结构还具备多重优势:钙钛矿子电池可过滤高能量光子,保护有机层免受光降解;有机子电池作为封装层,有效隔绝水氧,提高环境稳定性;此外,中间透明电极层能缓解钙钛矿顶电池负极处的离子扩散问题,使其稳定性优于单结钙钛矿和单结有机电池。钙钛矿/有机叠层电池还保留了可溶液加工的优势,为大规模低成本制造提供了可能性。近期,李永舫院士团队与国际合作者实现了26.4%的光电转化效率(经第三方认证为25.7%),刷新了此类叠层电池的效率纪录。

(未完待续)

中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会

江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局

北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会

电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482

会员服务部:025-86918841

信息部:025-86910067

传真:025-83755381

邮箱:jshghyxh@163.com

邮编:210019

地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼

增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130

备案号:苏ICP备13033418号-1 “坚决打赢禁毒人民战争”专栏—法律法规