5月15日,上海芯元电子材料有限公司成立,法定代表人为孙启明,注册资本10亿人民币,经营范围为电子专用材料销售。

从股权结构来看,该企业由中石化旗下中石化(上海)石油化工研究院有限公司、中国石化上海高桥石油化工有限公司共同持股。

关键先进材料

电子材料是用于制造电子器件、集成电路(IC)、光电子设备、其他电子系统的关键功能材料,其性能直接影响电子产品的功能和效率,在半导体、显示技术、通信、能源存储与转换等领域具有广泛应用。

目前,以中石化为代表的化工企业主要布局的电子材料主要集中于集成电路材料和显性材料,包括:电子特气-用于半导体、显示面板、太阳能电池等制造过程,如NF3、WF6、C4F6等;光刻胶-用于光刻工艺,将微细图形从掩模版转移到基片上,如紫外宽谱光刻胶、g线光刻胶、i线光刻胶等;湿电子化学品-用于集成电路、光伏面板、显示面板制造,如HF、H2SO4、H3PO4等;LCD材料-包括液晶材料、基板材料、偏光片等;OLED材料:包括发光材料、基础材料,如红、绿、蓝3种基色的发光材料。

据中国石化资本披露,该机构近年来陆续投资了一批相关企业包括:

专业从事电子级特种气体、湿电子化学品、水处理药剂的研发、生产、销售和运输的专精特新企业——西安吉利电子新材料股份有限公司,该公司以打破“卡脖子”技术为突破口,致力成为电子行业战略新材料领导者。

专注于光刻胶及其配套试剂研发、生产及销售等业务的高新技术企业瑞红(苏州)电子化学品股份有限公司,该企业产品主要包括半导体光刻胶、显示面板光刻胶等,其中半导体光刻胶包括紫外宽谱光刻胶、g线光刻胶、i线光刻胶、KrF光刻胶等,显示面板光刻胶包括触摸屏光刻胶、TFT-LCD光刻胶等。

另外,中石化也参与多种覆盖电子材料领域的高性能材料的研发,包括:

新型三维电负性材料的研究,包括Ba3N, LiBa3N, NaBa3N, 和Na5Ba3N等。这类材料具有高电子迁移率和低功作函数的特点,适用于电子设备及高性能催化剂的开发。

AIE聚合物改性纳米材料在未来信息存储技术中的潜在应用价值:通过将聚集诱导发光(AIE)材料接枝到还原氧化石墨烯上来提高其溶解度,并将其应用于信息存储设备中作为活性层材料。

国内布局情况

我国关键电子材料产业基本形成了从基础研究到产业应用的完整产业链,在半导体材料等重点方向取得了显著成就。但不可忽视的是,我国关键电子材料的整体发展与国际领先水平相比仍存在一定的差距。

£ 光刻胶

随着国内晶圆厂扩产及高端制程占比的提升,国内光刻胶市场规模也将迎来快速增长。预计2025年,我国半导体光刻胶市场规模将达到44亿元。

我国政府先后发布《新材料关键技术产业化实施方案》、《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》等相关政策,推动国产光刻胶加速突破。

此外,2024年5月,国家大基金三期成立,人工智能芯片、先进半导体设备(光刻机等)、半导体材料(光刻胶等)将有望成为重点投资对象。详情请点击:3440亿!国家队又出手!这一新材料领域将再获利好

目前,我国在G线、I线和KrF光刻胶方面已经实现了一定程度上的国产替代。中端光刻胶方面,KrF光刻胶的国产化率正在快速提升。

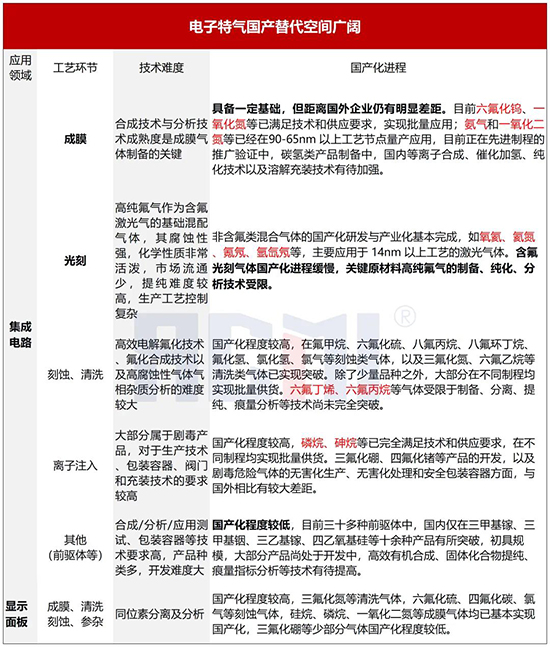

£ 电子特气

现阶段,国内各企业具有各自的核心产品品类,代表企业如:昊华科技(三氟化氮、四氟化碳、六氟化钨)、中船特气(三氟化氮、六氟化钨)、南大光电(磷烷、砷烷)、雅克科技(氟碳类气体、三氟化氮)、华特气体(六氟乙烷、光刻气)、金宏气体(超纯氨、高纯氧化亚氮)等。

据中国工业气体工业协会统计,我国仅能生产约20%的集成电路生产用电子特气品种,其余均依赖进口。

£ 半导体封装材料

AI芯片、高算力服务器推动半导体封装材料升级,这使得关键新材料如聚酰亚胺(PI)备受关注,这种材料具有极宽的温度适用范围,在-269°的液态氦中仍不脆裂,热分解温度一般超过500°,部分体系可达600°以上,是迄今聚合物中热稳定性最高的品种之一。

目前,国内外已经能够实现上千种结构的聚酰亚胺合成,如果单纯从其使用性能考虑,许多聚酰亚胺都有着匹配的应用领域与丰富的使用场景。比如最早商业化的产品PI膜就是封装基板(COF)等核心原料。

截至2023年底,全球范围内,PI膜的生产主要集中在杜邦(2.1万吨/年,产品类型包含薄膜、树脂、塑料)、SABIC(2万吨/年,产品类型包含薄膜、树脂)、韩国PIAM(0.6万吨/年,产品类型主要为薄膜)、宇部兴产(0.5万吨/年,产品类型包含薄膜、浆料)、日本钟渊化学(0.35万吨/年,产品类型主要为薄膜)等少数几家公司。

目前,国内在电工级PI膜领域已实现工业化量产,代表企业有中科玖源、深圳瑞华泰、时代新材等等,而我们在高端电子级PI膜领域依然处于被“卡脖子”的领域。

中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会

江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局

北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会

电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482

会员服务部:025-86918841

信息部:025-86910067

传真:025-83755381

邮箱:jshghyxh@163.com

邮编:210019

地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼

增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130

备案号:苏ICP备13033418号-1 “坚决打赢禁毒人民战争”专栏—法律法规