在碳达峰、碳中和的背景下,考虑到我国原油资源相对贫乏、可再生资源丰富的国情,炼油行业可以着力发展可再生原料与石油共加工技术。共加工是炼油行业低碳转型的重要途径之一,具有广阔的发展前景。我国可再生资源丰富,生物质、废塑料和费托合成油等均可作为共加工技术的原料。废弃油脂的共加工已实现商业化,而生物原油的催化裂化共加工也展现出巨大的潜力。共加工技术为炼油企业低碳转型提供了新的发展路径。通过将可再生资源与传统化石原料共同加工,炼化企业能够生产出更低碳的燃料,推动行业向绿色、可持续的方向发展。随着相关技术不断成熟和政策持续完善,共加工技术将在炼油行业的低碳转型中发挥越来越重要的作用。

·什么是共加工?

共加工是指将可再生原料与石油原料在现有炼油设施中共同加工,生产低碳燃料。

·共加工与生物炼制有何区别?

生物炼制是指利用生物质原料生产燃料,但面临高昂的基础设施成本、低产量、低质量、有限的稳定性和小规模生产等问题。共加工可以有效解决生物炼制面临的挑战。共加工可以有效利用现有的炼油、运输和储存设施,显著降低投资成本和缩短建设周期。此外,共加工工艺可以根据不同原料的特性和市场需求灵活调整原料配比和产品结构。

·共加工有哪些优势?

共加工具有重要的经济和环境效益:从经济角度来看,共加工可以降低生物燃料的生产成本,使其更具竞争力;从环境角度来看,共加工可以减少化石燃料的使用,减少碳排放,助力实现碳中和目标。

交通运输业是全球重要的碳排放行业之一,占全球燃料燃烧碳排放量的23%。实现交通运输业碳中和需要各领域大幅减排,尤其是海运和航空等难减排领域。

低碳燃料作为一种替代燃料,在航空等难以电气化的领域具有广阔的应用前景。例如,可持续航空燃料(SAF)是一种由生物质、废弃物或其他可再生原料制成的燃料,可显著减少飞机的碳排放。

我国政府出台了一系列政策措施,推动低碳燃料的研发和应用:国家发展改革委等部门鼓励有条件的企业探索将废弃有机物与原油耦合加工;《“十四五”可再生能源发展规划》提出,要大力发展非粮生物质液体燃料。将有机固体废物与生物质作为炼油原料,不仅可以实现废弃物和生物质的资源化利用,而且可以减少原油的使用量,减轻资源压力。

共加工技术为炼油企业低碳转型提供了新的发展路径。通过将可再生资源与传统化石原料共同加工,炼化企业能够生产更低碳的燃料,推动行业向绿色、可持续的方向发展。

共加工原料

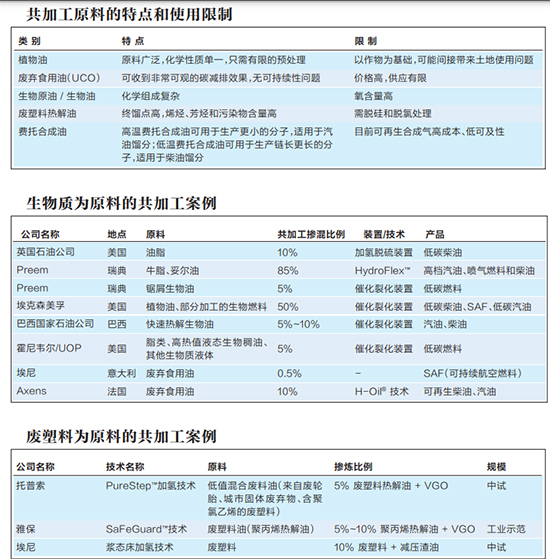

可用于共加工的原料主要有油脂、生物原油/生物油、废塑料热解油及费托合成油。

油脂 油脂主要由植物油、动物脂肪和废油组成,是目前生产即用型生物燃料的主要原料。植物油原料广泛,但其可能间接导致土地的使用问题。使用废弃食用油(UCO)可收到非常可观的碳减排效果,但UCO的供应量有限且价格较高。油脂中氧含量较低(氧质量分数约为11%),化学结构相对简单(主要由简单的酯组成),可以与石油原料完全混溶,并且易于裂解,共加工过程中的主要改质目标是通过加氢处理去除油脂中的氧并使其中的双键饱和。目前加氢处理装置已用于共加工油脂原料,根据美国材料与试验协会(ASTM) D1655标准,共加工5%的油脂已被批准用于生产商用航空常用的Jet A/A1燃料。目前,正在进行共加工30%油脂的ASTM评估工作,如果审核通过,将进一步扩大油脂原料在航空燃料生产中的应用范围。

生物原油/生物油 通过生物质生产生物原油有两种重要的热化学转化方法,包括快速热解(FP)和水热液化(HTL)。FP法是在常压厌氧条件下将小颗粒干燥生物质(直径小于5毫米,水质量分数小于10%)快速加热为约500摄氏度,通过蒸汽冷凝后得到FP生物油;HTL法是在较低温度和较高压力下,在水或含水溶剂中将微藻或废水污泥等高含水量原料转化为HTL生物油。一般来说,与FP生物油相比,HTL生物油的氧含量和芳烃含量较低,高位热值(HHV)较高,虽然HTL生物油中含有大量含氮化合物,但混合物中的其他杂原子几乎被完全去除。由于生物油的缺氢性质和不稳定性,直接通过催化裂化技术对生物油进行改质会形成大量焦炭。生物油与石油馏分共加工则提供了一个很好的解决方案,因为富氢石油碳氢化合物中的氢可以转移到缺氢的生物油中。

生物油原料和石油基原料的理化性质存在显著差异。石油基原料中氧质量分数极低(0.05%~1.5%),而生物油原料(如FP生物油)中含有各种含氧物质,氧质量分数高达50%。由于生物油原料含氧量高,生物油原料的HHV远低于石油基原料VGO(减压瓦斯油)的HHV。通过对生物油进行加氢脱氧处理可得到加氢脱氧(HDO)生物油。与FP生物油相比,HDO生物油氢碳比更高,氧含量更低。对HDO生物油,应合理控制加氢脱氧的深度,因为过度加氢会导致氢消耗量高,工艺经济性变差。催化快速热解(CFP)生物油由FP生物油通过催化处理改质得到,与FP生物油相比,CFP生物油的含氧量和pH值更低,HHV更高。CFP生物油的生产步骤简单(仅需一步),且无须外部氢源,避免了生物油加氢脱氧所需的高压条件。使用CFP生物油进行共加工可减少操作单元的数量,提高共加工的经济可行性。

废塑料热解油 废塑料热解油的成分会因处理的塑料类型不同而产生差异。例如,聚苯乙烯的热解油主要由芳香烃组成,而聚丙烯、低密度聚乙烯和高密度聚乙烯的热解油则主要由脂肪烃组成。废塑料热解油为共加工提供了原料来源,但同时也带来了挑战,主要在于废塑料来源多样,导致废塑料热解油含有大量污染物,且污染物在馏程范围内分布不均匀。

费托合成油 费托合成是将一氧化碳和氢气转化为燃料的过程,其原料可以为垃圾/生物质气化的合成气,也可以为绿氢和捕集的二氧化碳,因此使用费托合成油进行共加工具有最高的二氧化碳减排潜力。费托合成油质量较好,一般不会对共加工工艺造成重大挑战。

共加工技术现状

油脂原料既可以在加氢装置中处理,也可以在催化裂化装置中处理,二者均已实现商业化应用。

在中长期,以木质纤维素为原料的生物原油生产将实现商业化,且未来最有可能被应用到催化裂化装置中。在催化裂化装置中共加工快速热解生物原油已得到工业示范应用。然而,在加氢装置中对生物原油进行共加工仍处于实验室阶段。

目前,大多数共加工研究都集中在催化裂化或加氢处理装置。催化裂化工艺是风险较低的选择,因为催化裂化催化剂比加氢处理催化剂更能耐受生物原料中较高的氧含量,可通过同时脱水、脱羧和脱羰基,以水、一氧化碳和二氧化碳的形式去除原料中的氧。此外,催化裂化催化剂可以在现场连续再生。催化裂化装置为裂解相对分子质量较大的热解油提供了场所,因为催化裂化催化剂选择性更多,而且可以在较温和的反应条件下进行。与炼油厂的其他加工装置相比,在催化裂化装置中进行共加工更具有经济吸引力,因为它通常不需要额外的氢气或能源投入,从而节省了成本并减少了额外的温室气体排放。相比之下,加氢处理装置通常使用昂贵的催化剂,每隔几年就要在场外再生一次。加氢处理主要用于脱氧,裂化程度有限,只有在特殊催化剂和高压条件下才能实现深度裂化。当需要生产中间馏分油时,生物原油可能需要某种形式的裂化,而加氢裂化是合适的共加工装置。加氢处理后常使用加氢裂化用双功能催化剂断裂碳碳键。然而,加氢裂化装置共加工生物原油的影响和挑战仍需要更全面的评估。

生物油与石油馏分的共加工是生产可再生运输燃料的一种经济有效的途径,前景广阔。目前,业界将大量研发工作投入催化裂化装置共加工热解油的研究中,如何合理提高成品燃料中的可再生碳含量及开发高效长效催化剂等问题亟待解决。加氢处理是生物油和石油馏分混合物在共加氢裂化或共催化裂化之前降低氧含量和去除杂质的关键步骤。HTL生物油共加氢裂化在生产富含生物碳的轻质产品方面显示出良好的效果。然而,加氢处理装置中HTL生物油的共加工仍需进一步探索。

共加工案例

目前,全球部分炼油厂已成功实现了生物质原料共加工的商业化。这些商业化案例中,脂类原料是主要原料,但也有一些案例使用热解和高温液化生物油进行共加工。共加工的生物质原料掺混比例通常在5%~10%。共加工所使用的装置包括加氢脱硫装置、催化裂化装置、沸腾床加氢裂化装置(H-Oil®装置)等。部分炼油厂已着手对废塑料进行共加工试验,开发的废塑料油共加工技术,包括PureStepTM加氢技术、SaFeGuardTM催化剂技术和浆态床加氢技术等。这些技术主要以废塑料热解油为原料,掺混加工比例在5%~10%,规模涵盖中试至工业示范装置。该类技术可有效减少进入垃圾填埋场的废塑料数量,并将其转化为高价值产品。

我国炼油厂的共加工潜力可以通过评估特定类型炼油加工装置的炼油能力和共加工过程中可能的混合比例来进行预估,进而确定可通过共加工生产的低碳燃料产量。

共加工技术的发展建议与展望

我国可再生资源丰富,生物质、废塑料和费托合成油等均可作为共加工技术的原料。废弃油脂的共加工已实现商业化,而生物原油的催化裂化共加工也展现出巨大的潜力。随着相关技术不断成熟和政策持续完善,共加工技术将在炼油行业的低碳转型中发挥越来越重要的作用。未来,推动共加工技术发展应从以下方面发力:

(1)政府出台政策助力农林废弃物能源化。油脂将成为短期内共加工的主要低碳原料,然而废弃油脂成本高、产量低,植物油可持续性较差,油脂共加工仍存在诸多挑战。从长远来看,使用农林废弃物等更丰富的原料生产出的生物原油将在未来发挥更重要的作用。为促进农林废弃物能源化利用,政府可制定收储运相关规范和标准,加强市场监管,并提供财政补贴和政策支持,扶持产业发展。

(2)共加工选料应因地制宜,深入开展原料特性研究。为充分利用我国丰富的可再生原料资源,应根据各地资源禀赋选择共加工原料。例如,人口密集地区可优先考虑餐饮废油,而东北、华北和广西等地区则可利用丰富的农林废弃物。此外,由于不同生物质原料会产生性质各异的生物原油,因此深入研究不同原料来源生产的生物原油的性质及其与石油馏分的相容性,对于优化共加工工艺和提升共加工效率至关重要。

(3)制定可再生原料杂质含量标准,促进共加工发展。可再生原料来源多样,但往往含有各种杂质,杂质会对共加工过程和最终产品质量造成负面影响。因此,深入表征和分析可再生原料中的杂质至关重要。预处理是可再生原料共加工的关键步骤,将直接影响共加工工艺的稳定性、产品质量和生产成本。确定可再生原料进入炼油装置前所需的预处理程度是亟待解决的关键问题。制定标准后,可再生原料将成为炼油厂共加工的商品原料,有助于推动可再生原料与传统原料共加工的商业化进程。

(4)未来催化裂化共加工生物原油技术发展潜力大。尽管油脂共加氢处理技术目前占据主流地位,但随着生物原油应用日益广泛,基于催化裂化的共加工技术有望获得更多关注。然而,选择生物质原料共加工技术需要综合考虑对炼油厂的潜在影响和风险,以及目标产品性质等多重因素。

(中石化石油化工科学研究院有限公司)

中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会

江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局

北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会

电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482

会员服务部:025-86918841

信息部:025-86910067

传真:025-83755381

邮箱:jshghyxh@163.com

邮编:210019

地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼

增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130

备案号:苏ICP备13033418号-1 “坚决打赢禁毒人民战争”专栏—法律法规