环烯烃共聚物/聚合物(COC/COP)是一类具有环状烯烃结构的非晶性透明共聚高分子材料,由烯烃与环烯烃共聚或环烯烃聚合而成。

作为一种性能优良的热塑性光学级材料,COC/COP具有高透明性、低双折射率、低吸湿性、低收缩率、低介电常数以及良好的耐热性、耐化学性、耐光性、熔体流动性、气体阻隔性和尺寸稳定性等一系列优异性能,广泛应用于光学仪器、包装、医疗等领域。

01 COC/COP技术壁垒高,国产化技术初露头角

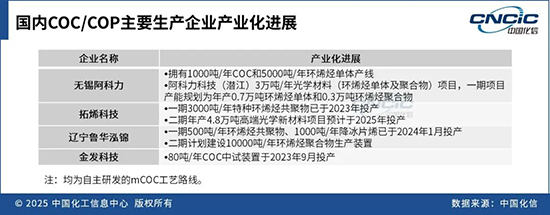

COC/COP的生产工艺比较复杂,环烯烃单体合成难度大,全球只有少数几家企业具备大规模量产的技术和能力,这些企业包括日本瑞翁、日本宝理塑料、日本合成橡胶以及日本三井化学,行业技术壁垒较高。中国部分企业通过自主研发,已初步掌握包括单体合成、催化剂筛选、聚合反应控制、共聚产物纯化、链结构与分子量调控、反应器设计等一系列COC/COP生产的核心技术和工艺。目前,无锡阿科力、拓烯科技、辽宁鲁华泓锦等少数几家企业已实现工业化量产,拥有百吨到千吨级生产线。金发科技的80吨/年中试装置已于2023年投产。中石化天津石化850吨/年降冰片烯和1000吨/年COC项目已于2025年10月备案。此外,万华化学、益丰新材料、中国石油等企业正在开展单体及聚合物合成的小试试验。华为也相继发布了相关专利,显示出其在COC/COP领域的研发实力。

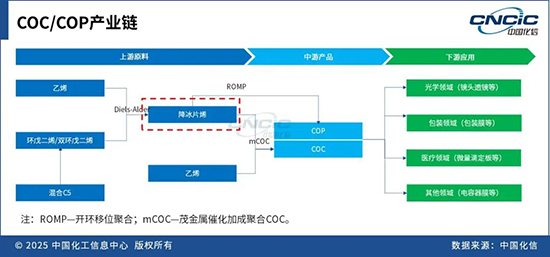

根据聚合路线的不同,COC/COP分为两个主要类别,分别是环烯烃共聚物(COC)和环烯烃聚合物(COP),其中COC是由α-烯烃与环烯烃单体共聚而成,COP则是由环烯烃单体聚合而成。COC/COP的主要合成原料是乙烯和降冰片烯,其中降冰片烯通常由双环戊二烯(DCPD)或环戊二烯(CPD)与乙烯发生Diels-Alder反应制备而成。

COC/COP生产工艺主要为茂金属催化加成聚合(mCOC)和开环移位聚合(ROMP)两种。这两种工艺采用的催化剂不同、聚合机理也不一样。ROMP所采用的单体均为环烯烃,价格要远高于乙烯等α-烯烃,而且产物必须经过复杂的加氢反应,才能得到高附加值的树脂。因此,采用ROMP工艺生产的COP成本很高。相比之下,mCOC工艺的优点在于采用相对廉价的乙烯等作为环烯烃的共聚单体,同时采用高活性的茂金属催化剂,无须进行复杂的加氢反应,其成本远低于ROMP工艺。

目前,国际上采用ROMP工艺的企业主要有日本瑞翁和日本合成橡胶,采用mCOC工艺的企业主要有日本宝理塑料和日本三井化学;国内COC/COP主要生产企业如拓烯科技、无锡阿科力等采用mCOC生产工艺。

02 全球COC/COP由日本企业主导,国内企业加速布局

2.1 全球产能高度集中,日本企业优势明显

2024年,全球COC/COP产能合计约9.3万吨/年,产能高度集中于少数几家企业,其中日本企业在该领域占据显著优势,合计产能占比达95%。日本瑞翁2021年扩产后产能占全球总产能的45%,是全球最大的COC/COP生产商;宝理塑料通过收购德国赫斯特集团的Topas业务进入COC领域,产能约占全球总产能的近40%。

2.2 国产替代进程加速,行业格局有望重塑

中国COC/COP产业化起步较晚,目前仍主要依赖进口,近几年在国家有关政策的大力鼓励和支持下,COC国产替代进程明显加速。中国企业不断提升自主研发能力并加大研发力度,部分企业已具备COC/COP产业化基础。目前,拓烯科技、无锡阿科力、辽宁鲁华泓锦已实现环烯烃聚合物的工业化量产,分别拥有3000吨/年、1000吨/年、500吨/年COC生产装置。根据目前国内企业在建及规划的工业化装置统计,预计到2030年中国COC/COP的产能将超过3万吨/年。

03 中国COC/COP市场空间广阔,未来需求有望持续增长

3.1 中国是全球COC/COP主要消费市场之一,光学领域消费占比最大

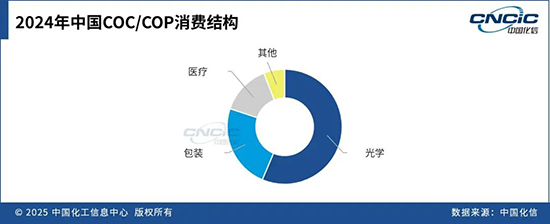

中国是全球COC/COP的主要消费市场之一,2024年消费量约3万吨,其中进口量2.8万吨,自给率不足7%。从消费结构看,国内COC/COP主要应用于光学仪器、包装、医疗等领域。

在光学仪器领域,COC/COP凭借其高热变形温度、高透明性、良好的尺寸稳定性、低双折射率、低介质损耗、低介电常数和低密度等一系列优良特性,成为制备各类光学元件的重要材料。其应用形态主要分为光学树脂和光学薄膜两种。光学树脂主要用于智能手机镜头、安防镜头、车载镜头、AR/VR光学镜片等,而光学薄膜主要用于偏振片保护膜、显示屏薄膜、电视感光元器件以及投影仪感光元器件等。2024年,COC/COP在光学领域的消费量约为1.7万吨。

在包装领域,COC/COP具有高收缩性、低收缩力、低密度以及高气体阻隔性等特征,能够减少食品和医药包装厚度、增加包装模量、提高包装的气体阻隔性、耐穿刺性和易撕性。2024年,COC/COP在包装领域的消费量约为0.7万吨。

在医疗领域,COC/COP因其优异的水蒸气阻隔性和生物相容性,以及优良的透明性、耐热性和耐化学性,能够延长药品的保存时间。此外,其密度比玻璃小得多,可以进行蒸汽以及伽玛射线的消毒,是一种优质的医学材料,特别适用于微量滴定板、血液储存器、血液透析器、陪替氏培养皿、预充注射器、吸液管和疫苗用西林瓶等医疗器材的制造,还可用于生物芯片。2024年,COC/COP在医疗领域的消费量约为0.4万吨。

除上述应用领域外,COC/COP还可用于电容器膜、过滤器膜以及移动设备天线等电子电气领域。2024年,COC/COP在其他领域的消费量约为0.2万吨。

3.2 光学镜头应用不断拓展,COC/COP需求有望持续增长

预计到2030年,中国COC/COP的消费量将增长至6万吨,2024-2030年消费增速约为12%。光学仪器、包装、医疗领域仍是主要消费领域,而光学领域的应用拓展是COC/COP消费增长的主要驱动力。

在光学仪器领域,以COC/COP为原料的塑料光学透镜因其低吸水性,高轻量化、高耐磨性的特点,在高端光学应用方面发挥重要作用,尤其在手机镜头、车载镜头、安防镜头等使用场景下,COC/COP的综合性能优于PMMA,替代优势明显。未来5年,受益于汽车自动驾驶技术对镜头需求的逐步扩大以及自动驾驶汽车产量的高速增长,国内镜头透镜需求有望快速增长,进而带动COC/COP在光学领域消费的快速增长。此外,智能AR眼镜市场规模的快速增长将带动高性能镜片材料的需求增长,这将成为COC/COP在光学领域新的增长点。预计到2030年,COC/COP在光学领域的消费量将达到3.9万吨。

在包装领域,COC/COP可以同线性低密度聚乙烯(LLDPE)共混制作食品和医药包装,共混物可以使薄膜减薄后性能不变,从而降低了包装成本,同时COC/COP的添加增加了LLDPE的模量,提高了其密封强度、收缩性能、气体阻隔性以及易撕性。COC/COP和聚三氟氯乙烯(PCTFE)的复合膜还可以用于制作药品的泡罩包装,其优异的水蒸气阻隔性和真空成型性,使得制备得到的药品泡罩包装具有更低的厚度和水蒸气透过率。COC/COP优异的性能使其在高端食品药品包装领域拥有较大应用潜力,因此未来COC/COP在包装领域的消费量有望持续较快增长。预计到2030年,包装领域的消费量将达到1.1万吨。

在医疗领域,随着注射医美持续火爆,预充注射器市场规模将快速扩张,同时疫苗瓶等密封医疗容器也会对COC/COP形成一定的需求。此外,生物芯片市场潜力同样巨大,对COC/COP的需求也有望快速增长。因此未来COC/COP在医疗领域的消费量将保持较快增长。预计到2030年,COC/COP在医疗领域的消费量将达到0.7万吨。

化信观点

COC/COP是性能优良的光学级热塑性材料,国内处于导入期,供应依赖进口但国产替代加速,拓烯科技、无锡阿科力、辽宁鲁华泓锦等企业已量产,万华、金发等企业正在攻坚。需求端增长快但仍有较大开拓空间。不过,国内工艺与国际先进水平有差距,下游市场开拓面临产品性能、质量稳定性及品牌认可度等问题,提出发展建议应对挑战。

01 加速产业布局优化

我国COC/COP正处于产业化导入的关键时期,科学合理的产业布局是实现跨越式发展的重要保障。企业应推动产业链一体化布局,实现从降冰片烯单体到聚合工艺再到应用开发的全链条整合,通过全产业链布局减低生产成本,增强市场竞争力。

02 加强差异化产品开发

面对多元化的市场需求,我国COC/COP产品开发应避免同质化竞争,建立差异化、系列化和定制化产品体系,针对不同应用场景提供针对性解决方案。光学仪器领域重点开发高透光、高折射率、耐热抗冲击产品;医疗领域重点开发超高纯度、低温韧性、自润滑产品等,提高产品附加值和精细化水平。

03 应用拓展

COC/COP的应用拓展是实现产业可持续发展的关键,国内企业应采取巩固传统领域、突破高端领域、布局新兴领域的策略。光学领域深度渗透,推动高端镜头、AR/VR光学透镜、HUD(抬头显示)等领域的应用;医疗领域高端突破,拓展预灌封注射器、高端药品包装、植入医疗器械等高附加值应用;新兴市场前瞻布局,开发软包电池铝塑膜、半导体先进封装、水处理膜材料等新兴领域应用。

中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会

江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局

北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会

电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482

会员服务部:025-86918841

信息部:025-86910067

传真:025-83755381

邮箱:jshghyxh@163.com

邮编:210019

地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼

增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130

备案号:苏ICP备13033418号-1 “坚决打赢禁毒人民战争”专栏—法律法规