二氧化碳转化利用技术是实现碳中和目标的重要技术。近年来,随着全球气候变化问题日益严峻,主要国家通过政策引导、资金投入和技术创新,推动二氧化碳生物转化技术从实验室逐步迈向产业化应用。2025年10月,中国科学院启动二氧化碳生物转化国际科学计划(CO₂FIX),联合全球科研力量,通过多学科交叉解析二氧化碳固定转化机制,构建高效人工生物系统,为应对气候变化、保障粮食安全等全球挑战开辟新路径。本文将从全球战略规划、科技突破和产业化现状三个维度,系统梳理了该领域的最新发展态势。

一、主要国家战略规划

01 | 美国将生物制造视为应对气候变化的重要策略

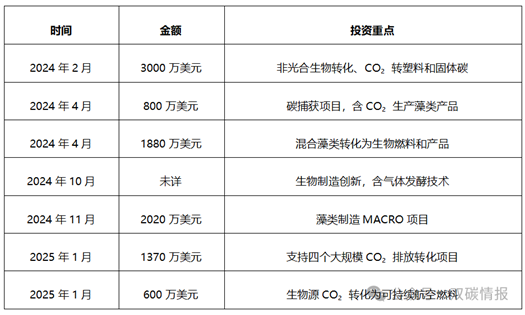

2023年3月,美国白宫科技政策办公室发布《美国生物技术和生物制造的宏大目标》报告,明确五大研发方向:扩大可再生原料用于航空燃料、开发低碳产品、构建气候友好型农业系统、利用生物质/废弃物/CO₂生产食品蛋白,以及通过碳封存提升CO₂去除率。报告提出具体行动任务与实施路径,计划在9年内将转化成本降至100美元/吨,实现10亿吨级二氧化碳去除目标。美国多部门协同推进该技术发展:能源部重点支持生物炼制脱碳技术(见表1),农业部促进生物质转化利用,国防部布局生物能源碳捕获与封存,环保署监管生物技术环境影响,国家科学基金会资助一碳生物转化基础研究。

表 1 美国能源部近两年二氧化碳生物转化相关投资

02 | 欧盟推动生物固碳生产高值化学品,发展循环生物经济

早在2015年发布的《欧洲工业生物技术繁荣发展路线图》中,CO₂生物转化利用已被列为重点前景技术。欧盟通过“地平线欧洲”计划持续加大投资,依托CO2SMOS项目推动CO₂生物转化生产化学品、材料和燃料的研发与产业化。2023年12月,CBE JU提供1500万欧元资助气态碳转化研究;2024年3月发布《在自然中建造未来》战略,聚焦生物材料、人工智能、标准统一与研发资助;同年7月批准30亿欧元瑞典碳捕集计划以减少生物源CO₂排放,12月通过现代化基金批准27亿欧元清洁能源项目。此外,欧盟气候执行机构在2021-2027年期间将提供54亿欧元资助环境和气候行动计划。

03 | 我国将生物技术作为实现“双碳”目标的关键手段

我国提出“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”目标,为相关产业政策提供总体指导。2024年5月,国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》,为钢铁、石化、化工等重点行业制定具体节能降碳要求,为CO₂捕集利用技术创造明确市场需求。国家发改委等多部门联合发布《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》,将“二氧化碳捕集利用与封存”纳入重点产业,为投资方向提供指引。《“十四五”可再生能源发展规划》强调发展生物质能等可再生能源,为生物转化技术提供上游能源支持与技术协同基础。2024年1月,工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,促进合成生物、生物制造、生物育种、生物质能等前瞻赛道发展。同年,工业尾气制乙醇技术被纳入绿色低碳技术示范项目及推荐目录,凸显其在推动低碳经济与可持续发展中的战略价值。

二、重要科技突破

2025年以来,全球学术界和科研机构在二氧化碳生物转化利用领域取得一系列重大科技突破。

生物催化元件认知深入,设计持续升级。2025年1月,美国加州大学伯克利分校构建迄今最全面的Rubisco序列-功能图谱,系统揭示CO₂固定关键酶的设计改造潜能。2025年8月,丹麦科技大学联合柏林工业大学捕获CO脱氢酶催化CO₂还原的动态全周期结构,明晰电子传递路径,为设计高效CO₂还原催化剂提供原子级蓝图。

人工新途径不断拓展,转化效率显著提升。2025年2月,德国马普陆地微生物所构建的还原性甘氨酸合成代谢途径(rGlyP),比传统卡尔文循环效率高17%。2025年3月,美国劳伦斯伯克利国家实验室等机构利用金属依赖性甲酸脱氢酶重构一碳代谢并优化还原甘氨酸途径,成功将甲酸营养性大肠杆菌的倍增时间缩短至4.5小时,效率提升超50%。

生物化学耦合系统功能拓展与性能跃升。2025年3月,中国科学院天津工业生物技术研究所马延和团队通过重构淀粉生物合成与糖异生途径,调节细胞形态,将产油酵母Yarrowia lipolytica改造为高效淀粉生物合成工厂,实现二氧化碳电解产生的乙酸盐向淀粉的转化。2025年2月,加州大学伯克利分校将卤化铅钙钛矿光吸收剂与铜纳米花电催化剂结合,开发新型人工叶片,光合性能提升200倍,可高效生产乙烷和乙烯。

三、产业化现状

二氧化碳生物转化技术的产业化应用虽处于初级阶段,但全球已取得实质性进展,产品种类持续丰富,应用前景广阔。

生物能源领域,二氧化碳转化技术逐步走向商业化。2025年3月,瑞典斯德哥尔摩能源公司启动全球首个大规模生物能源碳捕集与封存(BECCS)项目,标志着该技术从概念验证进入工业应用阶段。2024年9月,美国Air Company完成6900万美元B轮融资,专项用于开发CO₂转化为可持续航空燃料的工艺。2024年3月,德国COLIPI公司获180万欧元种子基金,研发二氧化碳中性气候油生产技术。2024年12月,Technip Energies与LanzaTech战略合作,推进CO₂与可再生能源制备乙烯的示范项目。2024年7月,巨鹏生物技术公司授权鹏泰生物建设年产能10万吨的工业废气转化生物乙醇项目,成为国内该领域最大规模产业化示范工程之一。

化学品与材料领域,多家领先企业积极推进技术研发与产业化。2024年10月,LanzaTech宣布大力开发CO₂转化为异丙醇的生产技术;2024年11月,巴斯夫与Acies Bio合作开发CO₂转化为甲醇技术,并计划将甲醇进一步转化为各类化学原料,构建完整碳循环产业链。2024年1月,万华化学集团利用基因工程改造微生物菌株,实现CO₂高效合成聚羟基脂肪酸酯(PHA)等生物可降解材料,开辟绿色材料生产新路径。

蛋白质和营养品领域,多项突破性进展推动CO₂生物转化技术商业化。2025年7月,吉态来博利用CO₂作为主要碳源生产的解脂耶氏酵母蛋白获批为饲料原料新产品,标志着该技术在监管层面取得重要突破。2024年12月,LanzaTech开发CO₂直接转化为营养蛋白的生物精炼平台,为食品工业提供可持续蛋白质来源。2024年5月,新西兰Jooules获100万元种子前融资,专注CO₂转化为食品蛋白技术研发;2024年5月,美国Circe Bioscience完成800万美元B轮融资,致力于微生物发酵CO₂生产脂肪的创新技术开发。

四、发展趋势与未来展望

二氧化碳生物转化技术呈现显著多学科交叉融合趋势,合成生物学、人工智能与材料科学等前沿领域深度渗透。技术路线多元化发展,光合生物转化、化能自养微生物转化、人工代谢途径设计等路径并行推进。工艺集成创新成为重要方向,二氧化碳捕集-转化-利用一体化系统的设计与优化是技术突破的关键。

尽管二氧化碳生物转化技术展现出巨大潜力,但其产业化发展仍面临诸多挑战,其中最为核心的三个挑战包括:成本竞争力不足,相比成熟传统化石能源路线,生物转化技术经济性仍存差距,需通过技术创新与规模化生产降本;工程放大困难,从实验室研究向工业化生产转化时,反应器设计、过程控制、产物分离纯化等环节存在复杂工程技术挑战;原料供应受限,稳定、充足且低成本的CO₂原料获取仍是产业化发展的关键瓶颈。

二氧化碳生物转化技术正处于从实验室研发向大规模产业化应用过渡的关键阶段,市场前景广阔。行业预测显示,二氧化碳转化利用领域预计2030年前形成千亿级规模产业体系。展望未来,各国政府政策支持力度有望持续加强,碳定价机制的建立与完善将提升CO₂生物转化技术的经济性。大型化工企业与创新型初创公司的紧密合作将加速技术商业化进程,推动成果转化应用。CO₂生物转化技术将成为实现全球碳中和战略目标的重要路径,为应对全球气候变化作出关键贡献。

中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会

江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局

北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会

电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482

会员服务部:025-86918841

信息部:025-86910067

传真:025-83755381

邮箱:jshghyxh@163.com

邮编:210019

地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼

增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130

备案号:苏ICP备13033418号-1 “坚决打赢禁毒人民战争”专栏—法律法规